#4 国が変われば「障がい者」「健常者」の考え方も変わる。みんなが「頼り、頼られる」社会へ

こんにちは。ユニバーサルデザイン(UD)ジャーナリストの桐田さえです。

連載4回目、今回は観光バリアフリーの専門家である木島英登(きじま・ひでとう)さんにご登場いただきます。

車いすで世界169か国を旅し、多様な国や人の価値観に触れてきた木島さん。ぜひ聞いてみたかった各国での「障がい者観」を中心に、お話を伺ってきました。

そして、障がい者が声を上げると「クレーマー」と批判されがちな日本において、UDに欠かせない「当事者の声」を大切にすることの意味を教えていただきます。

<プロフィール>

1973年生まれ。幼い頃の夢は世界旅行。高校3年生のとき、ラグビー部の練習中に脊髄を損傷し、車いす生活に。神戸大学を卒業後、株式会社電通に入社。電通を退社後、木島英登バリアフリー研究所を設立。国内外での講演活動や訪日外国人へのバリアフリー情報を提供するNPO法人を運営するなど多方面で活躍中。著書に『車いすの旅人が行く!「心のバリアフリー」を求めて日本縦断』(講談社)などがある。

■ UDが進んでいる国には「区別なしの平等」がある

桐田:まず、木島さんにとってのUDとは、何でしょうか?

木島:UDは、僕にとっては「人権」と同様の理念です。理念としては広まっているとは思いますが、日本の場合はまだUDをうまく現場で使えていないと感じます。

たとえばホテルで「みんなが泊まりやすい」とうたっているUDルーム。しかし、豪華すぎて高価になってしまっているとか。こんなパターンによく遭遇(そうぐう)しますよね。妥当な価格も大切です。

桐田:今まで木島さんが訪れたことのある国の中で、最もUDが進んでいると感じた国はどこでしょうか? やはりアメリカでしょうか。

木島:少なくとも車いす対応については、アメリカが一番だと思いますね。日本では……例えば今日、この表参道の取材場所まで来る間に見たおしゃれな店は、段差があって、車いすで入れないものがほとんどでした。一方、アメリカでは、ほとんどの建物にはバリアになるような段差がありません。自分が車いすであることを忘れられる環境なんです。ただ、配慮もしてくれません。特別扱いされないから、自分で動かなくてはなりません。アメリカは基本的には低福祉、でも機会に関しては平等という社会だと思います。

桐田:なるほど。障がいを持っている当事者たちの「障がい者観」も日本と違うのでしょうか。

木島:アメリカに限らず海外では、「障がい者」と一括りにすることは、日本と比べて少ないと感じます。特に多民族国家はその傾向が強いですね。「違う」ことが当たり前の環境ですから。

日本でも「障がい者」と一括りにしていることに違和感を抱き始めている当事者がいると思うんです。例えば、障がいには、大きく分けて知的障がいと身体障がい、精神障がいがありますが、それぞれにバリアフリーとして求められていることが全然違いますよね。

また、パラリンピックのアスリートが今、一般的に注目されていますが、障がい当事者の中に、スポーツに興味のない人もたくさんいると思うんです。

スポーツをしたことがない、自分には関係ないと思っている場合もあるでしょうし……。2020東京パラ大会が注目されているから、できることや役割はあると思いますが、アスリートだけを「障がい者の代表」とする風潮には疑問があります。

■ 「障がい者」って誰のこと? 国が変われば定義も変わる

桐田:日本では「障害者手帳を持っている人」が「障がい者」という意識が強いです。

木島:日本は「障がい者観」や「公的な支援のあり方」が、手帳制度に依存し過ぎている思います。でも、アメリカやイギリスなど、手帳制度がない国も多いでのですよ。

そう考えると「障がい者って誰?」と思いませんか。

たとえば、日本では聴覚障がい者は、耳の遠いお年寄りを含めて多く見積もっても、人口の1%程度。しかしイギリスでは「耳は聞こえるけど、英語ができない人」も聴覚障がいに含まれていて、「コミュニケーションに不自由がある人」と広義に捉え、人口の約10%いるとして国が対策をしているんです。

桐田:日本の手帳制度は医学モデル(障がいは個人のなかにあるという考え方)で作られていますが、イギリスなどでは、社会モデル(障がいは社会のなかにあるという考え方)で公的な支援が行われているのですね。

木島:そう。社会のなかで不便を抱えて困っているのは、障害者手帳を持っている人だけではありませんよね。

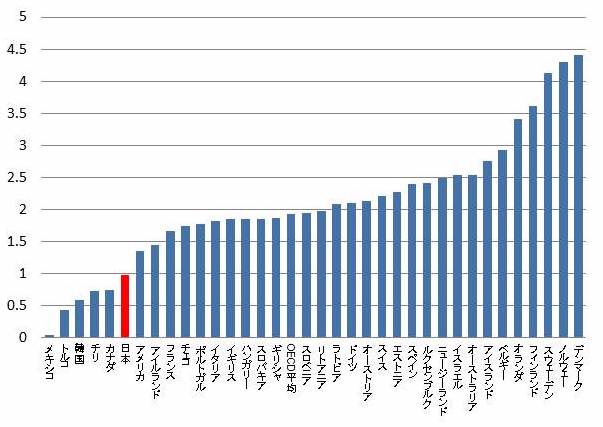

桐田:2003年にOECD(国際機関)が行った調査では、20~64歳の稼働人口における障がい者率は、平均14%でした。一方、日本では稼働人口に占める障がい者の割合は、4.4%という推計が出ています(表1)。

また、対GDP(国内総生産)比における障がい者関連の公的支出の割合の低さからも、日本が定義する「障がい者」がとても少ないことがわかります(表2)。

このとても限定的な定義が、障がい者と健常者の距離をつくる原因の一つになっていると感じます。

【表1】稼働人口における障がい者の割合(20歳~64歳人口)

| 韓国 | 3.0% |

| 日本 | 4.4※ |

| イタリア | 7.0 |

| アメリカ | 10.5 |

| オーストラリア | 12.8 |

| OECD平均(19か国) | 14.0 |

| フランス | 16.0 |

| ドイツ | 18.0 |

| イギリス | 18.2 |

| デンマーク | 18.5 |

| スウェーデン | 20.5 |

日本以外は、OECD(ヨーロッパ諸国を中心とした先進国が加盟している国際機関)2003のデータより作成。日本はOECD加盟国だが、この調査には含まれていない。※「国際比較からみた日本の障害者政策に位置づけ」勝又幸子 2008年・季刊社会保障研究 vol.44 No.2より

【表2】障がい・業務災害・傷病に対する公的支出(対GDP比)

■ UDが進むと選択肢が増える

障がい者割引と選べる権利の側面

桐田:障害者手帳といえば、さまざまな場所を旅する木島さんは、障がい者割引についてはどうお考えでしょうか?

木島:あまり好きではないです。たとえば東京の都営地下鉄は、都民で障害者手帳をもつ人は無料で乗れます。でも、大阪在住の僕や、訪日外国人の場合、車いすに乗っていても無料にはならない。自分たちが属しているグループだけが割引サービスを受けられればいいのか、と疑問に思っています。限定的な割引が、バリアフリー化が満足にできないことへの免罪符(めんざいふ)として使われているように感じます。

限定的な割引はいらないから、そのお金で全てバリアフリーにしてほしい。

桐田:割引という免罪符があることによって、バリアフリーに対して思考停止になっている側面があるんですね。また、「障がい者はこの席だけ、このサービスだけ」と選択肢が狭められているという声もよく聞きますね。

木島:日本と海外の、野球場やサッカースタジアムの障がい者割引について、調査をしたことがあるんです。

日本でも世界でも、車いす席が少ないスタジアムでは、障がい者を無料にしたり、価格を優遇したりと、別のところで調整しているケースが多いとわかりました(表3・4)。

一方、アメリカの場合は、基本的に車いす席がとても多く、設置割合は1%を超えています。多くのエリアに車いす席があるので、座席や料金の選択肢が豊富でした。その分、障がい者向けの価格の優遇はありません。(表5)。その必要がないからですね。良い席に座りたければお金を出す。それは障がい者も健常者も同じということです。

【表3-1】プロ野球本拠地球場における車いす席の設置状況

| プロ野球チーム名 | 座席数 | 車いす席の数 | 割合% |

| 読売ジャイアンツ | 45,600 | 12 | 0.03 % |

| 阪神タイガース | 47,541 | 31 | 0.07 |

| 広島カープ | 30,350 | 142 | 0.47 |

| ヤクルトスワローズ | 34,572 | 14 | 0.04 |

| 横浜ベイスターズ | 27,686 | 6 | 0.02 |

| 中日ドラゴンズ | 38,414 | 20 | 0.05 |

| ソフトバンク | 38,561 | 36 | 0.09 |

| 北海道日本ハム | 40,476 | 64 | 0.16 |

| 東北楽天 | 28,736 | 43 | 0.15 |

| 千葉ロッテ | 30,082 | 8 | 0.03 |

| 埼玉西武ライオンズ | 29,860 | 12 | 0.04 |

| オリックス | 36,146 | 8 | 0.02 |

| 平均 | 0.10% |

【表3-2】プロ野球本拠地球場における車いす席の価格対比(通常席を1とした場合)

| プロ野球チーム名 | 車いす席の位置 | 価格 | 介助者 |

| 読売ジャイアンツ | ポール席 | 0.6 | 同じ |

| 阪神タイガース | 全エリア | 0.8 | 同じ |

| 広島カープ | ほぼ全エリア | 0.6 | 同じ |

| ヤクルトスワローズ | 内野と外野で4か所 | 1.0 | 同じ |

| 横浜ベイスターズ | 1か所 一塁ベンチ上 | 0.4 | 通常 |

| 中日ドラゴンズ | 3F 1塁側と3塁側 | 0.6 | 同じ |

| ソフトバンク | ポール際最後列など | 0.6 | 同じ |

| 北海道日本ハム | 内野中段部 | 0.3 | 同じ |

| 東北楽天 | ほぼ全エリア | 1.0 | 無料 |

| 千葉ロッテ | バックネット裏 | 0.3 | 通常 |

| 埼玉西武ライオンズ | 3塁側最後列 | 0.8 | 同じ |

| オリックス | 内野専用席とコンコース | 1.0 | 同じ |

【表4-1】サッカーJ1リーグ開催競技場における車いす席の設置状況

| Jリーグチーム名 | 座席数 | 車いす席数 | 割合% |

| 浦和レッズ | 63,700 | 150 | 0.24 |

| 鹿島アントラーズ | 38,908 | 140 | 0.36 |

| FC東京 | 49,970 | 394 | 0.79 |

| 横浜Fマリノス | 72,327 | 110 | 0.15 |

| アルビレックス新潟 | 42,300 | 104 | 0.25 |

| ベガルタ仙台 | 19,694 | 96 | 0.49 |

| 川崎フロンターレ | 27,495 | 54 | 0.20 |

| セレッソ大阪 | 47,816 | 64 | 0.13 |

| ガンバ大阪 | 21,000 | 12 | 0.06 |

| 松本山雅 | 20,000 | 80 | 0.40 |

| 平均 | 0.31% |

【表4-2】サッカーJ1リーグ開催競技場における車いす席の価格対比(通常席を1とした場合)

| Jリーグチーム名 | 車いす席の位置 | 価格 | 介助者 |

| 浦和レッズ | メイン、バック中段 | 0.7 | 無料 |

| 鹿島アントラーズ | バック最前列 | 0.6 | 無料 |

| FC東京 | 全エリア、専用席はメイン | 1 | 無料 |

| 横浜Fマリノス | 全エリア、2階席は無し | 1 | 無料 |

| アルビレックス新潟 | ほぼ全エリア | 0.6 | 無料 |

| ベガルタ仙台 | メインスタンドのみ開放 | 1 | 無料 |

| 川崎フロンターレ | メインとバック | 1 | 無料 |

| セレッソ大阪 | メインとバック | 0.5 | 無料 |

| ガンバ大阪 | メインの良い位置 | 0.5 | 同じ |

| 松本山雅 | メインとバック | 1 | 無料 |

【表5-1】アメリカのプロスポーツ施設における車いす席の設置状況

| アメリカ | 座席数 | 車いす席 | 割合 |

| NYヤンキース | 50,086 | 506 | 1.01 |

| テキサス・レンジャース | 49,115 | 475 | 0.97 |

| インディアナポリス・コルツ | 63,000 | 1,200 | 1.90 |

| シアトル・シーホークス | 67,000 | 1,400 | 2.09 |

| ヒューストン・ロケッツ | 18,300 | 159 | 0.87 |

| デンバー・ナゲッツ | 19,155 | 298 | 1.56 |

| 平均 | 1.40 |

【表5-2】アメリカ・プロスポーツ施設における車いす席の価格対比(通常席を1とした場合)

| アメリカ | 車いす席の位置 | 価格 | 介助者 |

| NYヤンキース | 全てに有り | 1 | 同じ |

| テキサス・レンジャース | 全てに有り | 1 | 同じ |

| インディアナポリス・コルツ | 全てに有り | 1 | 同じ |

| シアトル・シーホークス | 全てに有り | 1 | 同じ |

| ヒューストン・ロケッツ | 全てに有り | 1 | 同じ |

| デンバー・ナゲッツ | 全てに有り | 1 | 同じ |

「都市緑化技術 No.98」2015年『特集 ユニバーサルデザイン:競技場のバリアフリーについて 木島英登』より作成。価格とは、車いす席と同じエリアの一般席と価格比のこと。介助者料金は、車いす席と同じ、通常料金、無料と3つにわかれる。

■「障がいのある人だけでなく、みんなのため」

障がい当事者が声を上げることの意味を再考する

桐田:エレベーターは、誰もが使いやすいUDの代表的なアイテムですが、歩ける人たちが占領してしまって、本当に必要としている車いすユーザーが利用できないという話がよく聞かれます。そのため、車いすユーザーの一部の人たちからは「車いす専用のエレベーターを作ってほしい」という声さえあります。

木島:専用はよくないと思いますね。専用にしてしまうと数が作れませんから、自らの選択肢が狭まりますし、障がいが逆に強調されてしまいます。車いすでの外出がままならなかった時代に戻ってしまい、会社や学校にも行けなくなってしまうでしょう。

桐田:エレベーターでしか移動できない人がいることに、もっと多くの人が気付いてくれたらよいのですが……。

木島:ここは「心のバリアフリー」の問題ですよね。僕の場合は「すみません、先に乗ります」と言って、乗ってしまいますけどね。でも、言えない車いすの人も多いのでしょう。

香港や台湾などで見かけるのが、エレベーター前につくられた優先レーンと一般レーンです。床に色分けされていて、優先レーンの方には、車いすマークやベビーカーマークが描かれていて、そこで並んでいたら乗りやすくなるという仕組みをとっている国や地域もあります。

桐田:障がいのある人が何かを訴えると、すぐに「クレーマー」と呼ばれてしまうのが日本の現状です。

木島:障がいのある人も、ない人同様、いろいろな人がいる。訴える内容が正当な権利を主張するものかどうかは、慎重な判断が必要だと思います。

僕の場合は、例えば駅のエレベーターの設置などには、積極的に声を上げます。それにより、車いすユーザーにとって使いやすくなるのですが、実はケガした人やベビーカーを使う人、高齢者にも使いやすくなり、結果的に社会のためになるんです。自分だけ、車いすユーザーの権利のためだけに、声を上げることはしません。

批判するのは「自分たちにも近々関わる問題だ」と思っていない、ひとごとで考えている人なのだと思います。

どうしてそのような心理ができてしまうかというと、繰り返しになりますが、日本の場合は障がい者と健常者を分けすぎているからだと考えています。身体の状態がどうなっても、「移動する権利」や「選択する権利」を、誰もが平等に与えられるべきという認識が低すぎる。したがって、まずその境目をなくしていくことが、UDやバリアフリーを進めるにあたって不可欠だと思いますね。

桐田:日本では、障がいのある人と接する機会が限られているためか「障がい者は助けてあげる存在」というイメージが強いです。

木島:意識が「助ける側」と「助けられる側」に分かれすぎていますよね。そうなると、上下関係が生まれてしまいます。もっとその境目が曖昧(あいまい)になればいいですよね。

障がいのある人も「何かしら、助ける側になれる」という意識を持つことも大切だと思います。例えば僕の場合は、よく人に道を教えます。もともと人懐(なつ)っこい性格ですし、車いすになってからは自分が困る場面が多いから、道で困っている人に気づきやすいという特性が身についたんです。

そうやって人を助けていると、自分が助けを求める場合も気楽にできますよね。

自分の障がい特性を知って、できないことだけでなく、人や社会に対して何ができるかを考える。少しずつでも行動する。その積み重ねで、自分が、そして誰もがもっと生きやすい社会に変わっていくのでは、と思います。

【おわりに】

「人に迷惑をかけてはいけない」。そう考えているCo-Co Life女子は多いと思います。本当に困っていても「助けて」と声を上げられない人もいるでしょう。

今回、障がい当事者が声を上げることの意味についてお話を聞き、心のバリアフリーは、障がいのある人のためだけのものではなく、健常者と言われる人たちのものでもあることを確信できました。

障がいのあるなしに関係なく、隣の困っている人に声をかけることができ、自らも気負うことなく助けを求められる。

そういう人が増えていけば、もっとみんなが安心して生きられるユニバーサルな社会になるとは思いませんか。

【桐田さえ プロフィール】

出版社等に勤務後、フリーランスのライター・編集者として独立。社会福祉士の資格を持つ。現在は、高齢者介護や障がい者関連の媒体を中心にお仕事中。「Co-Co Life☆女子部」での執筆のほか、しなやかに自分らしく生きる女性を応援するサイト Rhythmoon(リズムーン)で「『障がい者』のイメージを豊かに」を連載。